事業WG(ワーキンググループ)では、会員企業が主体となり、環境改善のテーマごとにグループを設置し、調査・研究等を進めています。 CIFER・コアは、企画、運営、関係者間の調整など、事業化の実現に向けて、コーディネーターとしての役割を果たしています。

WG 1堺2区北泊地

堺2区の環境改善

堺2区北泊地の水質を改善し、少しでも自然環境を回復するために、浅場化整備等について検討を行っています。

WG 2堺2区北泊地

カルシア改質土の効果検証

堺市と(一社)日本鉄鋼連盟が堺浜で設置実験を行うカルシア改質土について、効果等の検証を行ってきました。

WG 3堺2区北泊地

堺浜 水質浄化実験

複数のろ過材を用いた水質浄化設備、及び、海砂代替品(再生材)を用いたタイドプールの設置実験を行いました。

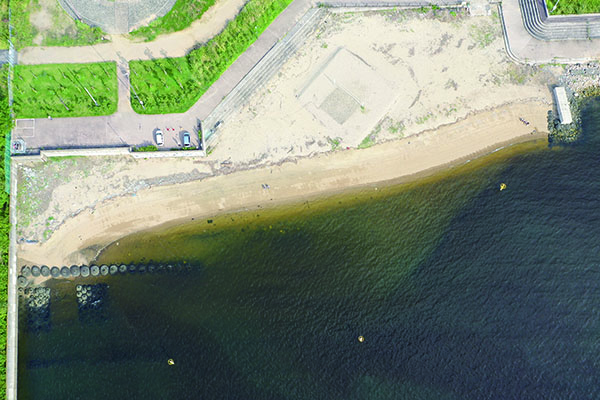

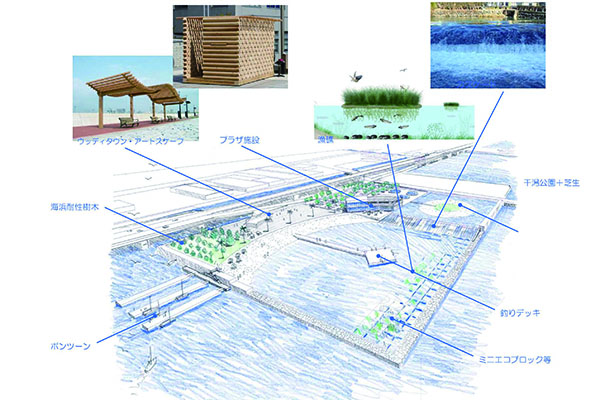

WG 4岸和田木材港

遊休水面の活用策検討

現在、遊休化している岸和田木材港貯木場について、地域振興に資する水面の活用策を検討してきました。

WG 5泉大津沖・阪南2区

エコブロックの汎用化

安価で汎用性の高いエコ護岸「ミニエコブロック」を作製し、阪南2区に設置してモニタリングを継続しています。

WG 6岸和田木材港

ACの環境影響調査

石炭灰を活用したアッシュクリートによる水質・底質改善実験を行い、環境の改善効果等を検証しました。

WG 7泉大津沖

エコパネルの開発実験

直立の護岸や岸壁に取り付けることで、簡易的にエコ化できる「エコパネル」の設置実験を行っています。

WG 8阪南6区内水面

二枚貝の養成実験

二枚貝の海水浄化機能の検証と、大阪湾奥における漁業の可能性を探るため、マガキの養殖実験を行いました。

WG 9大阪湾泉州海岸

建設系副産物等の利用検討

産業系・建設系副産物等を用いた再生材を、海域整備に安全に活用するための検証を行っています。

WG 10阪南6区・阪南2区

アマモの養成実験

底質に影響されないアマモ養成の可能性を探るため、浮体式構造物を用いたアマモ育成実験を行っています。

WG 11岸和田泊地・阪南6区

C.S.Sによる二枚貝養殖実験

ガラス廃材から製造されたクリスタルストーンサンドを基盤材として用いた二枚貝の養殖実験を行ってきました。